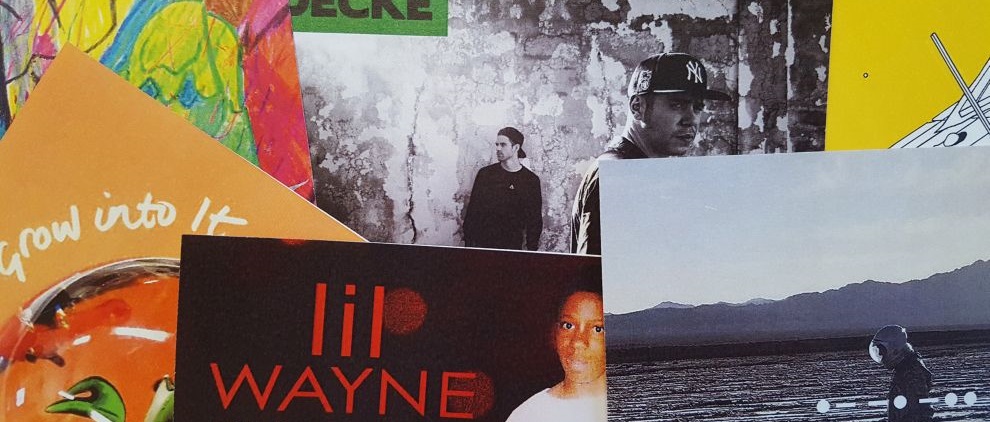

Kurz & knapp #58: Doe, Umse, Lil Wayne, American Vandal, The After Party…

So viele Neuerscheinungen und so wenig Zeit, all diese Platten, Filme, Spiele und Comics ausführlich zu behandeln. Im Format “Kurz & knapp” bringen wir es daher auf den Punkt. Dieses Mal dabei: Doe, We Are The Way For The Cosmos To Know Itself, Mike Vennart, Wayste, Spiritualized, Advance Base, Umse, Go March, Lygo, Lil Wayne, American Vandal, Der Vorname & The After Party.

Doe “Grow Into It”

Das Londoner Trio Doe schrammelt sich auf seiner zweiten Langspielplatte „Grow Into It“ durch zehn Songs, die so gutgelaunt wie jugendlich klingen. Ohne Bass, dafür aber mit doppeltem Gitarreneinsatz und der entzückenden Stimme von Sängerin Nicola Leel werden die Alternative-Götter der Neunziger Jahre beschworen. Altbacken fallen die knapp 40 Minuten trotzdem nicht aus. Viel mehr erinnern Doe an Hop Along, die dieses Jahr mit „Bark Your Head Off, Dog“ ebenfalls ein erstklassiges Album veröffentlichten. +++ Electro-Pop à la Chvrches kommt von drei Dänen mit dem sperrigen Namen We Are The Way For The Cosmos To Know Itself. Die fünf Tracks ihrer „Flashback EP“ bieten keine Überraschungen, dafür mit Zuckerguss überzogene Melodien, die das abenteuerliche Gefühl vom Erstsemesterbeginn in einer neuen Stadt versprühen. Dafür muss man in der Stimmung sein. +++ Oceansize-Frontmann Mike Vennart kann große Hits schreiben. Auf seinem zweiten Studioalbum „To Cure A Blizzard Upon A Plastic Sea“ konzertiert er sich aber lieber darauf, hervorragende Songs zu produzieren. Rockig bis elektronisch – Vennart legt sich keine Ketten an, sondern lässt raus, was raus muss. Das fällt mal laut („Spider Bones“), mal leise („Into the Wave“) und mal episch („Immortal Soldiers“) aus. Auch ohne große Singstimme schuf Vennart mit „To Cure A Blizzard…“ ein Prog-Rock-Meisterwerk, dessen volle Wirkung sich erst nach einigen Hördurchgängen entfaltet. Dann aber umso heftiger. +++ Das Hardcore-Punk-Trio Wayste aus Leipzig geht auf seinem Debütalbum „The Flesh And Bone“ nicht gerade verschwenderisch mit guter Laune um. Und das ist gut so, lebt die Platte doch von einem ansteckend aggressiven und düsteren Grundton, der an den richtigen Stellen von Melodien durchbrochen wird.

Spiritualized “And Nothing Hurt”

Weil das Geld nicht mehr reichte, vollendete Jason Pierce das achte Album seiner Band Spiritualized im eigenen Wohnzimmer. Die Anstrengungen lohnten sich. „And Nothing Hurt“ gehört zum Besten, was das Space-Rock-Genre dieses Jahr hervorbrachte. Streicher, Bläser und Gitarren bauen sich im Laufe der Dreiviertelstunde zu einem Orchester auf, das die Entstehungsgeschichte schnell vergessen lässt. +++ Unter dem Namen Advance Base veröffentlichte Owen Ashworth Mitte September das Soloalbum „Animal Companionship“. Mit minimalistischem Werkzeugeinsatz, der größtenteils aus Tasteninstrumenten wie Synthesizer, Piano und Orgel bestand, erschuf er – geprägt von Einsamkeit und Herzensbrüchen – einen melancholisch-düsteren Sound. Genau die richtige Herbstmusik, die bei all der Niedergeschlagenheit trotzdem Momente des Trosts spendet. +++ Auch an Umse gingen die politischen Entwicklungen der letzten Monate nicht spurlos vorüber. So nutzt der Rapper die erste Hälfte seines sechsten Albums „Durch die Wolkendecke“, um sich über den Wahnsinn in der Welt auszulassen. Wie für Rap-Musik leider allzu oft unüblich beschreibt er in einem Stück wie „Mach das Kleine groß“ aber nicht nur Missstände, sondern gibt auch konkrete Lösungsvorschläge: „Selbst handeln, wenn der Staat sich weigert“. Die zweite Albumhälfte fällt deutlich leichtfüßiger aus. Umse berichtet über seine Reisegewohnheiten („Wenn die Ferne ruft“), gibt Einblicke in das Tourleben („Zieh’s dir rein“) und spricht sich erstmals auf Songlänge für das Kiffen aus („Grün gegen Grau“). Das geschieht meistens auf souligen Samples, die häufiger denn je durch gesungene Refrains ergänzt werden. „Durch die Wolkendecke“ ist trotzdem Nischenmusik, die die Presseinfo als Neo-Boombap bezeichnet. Gute Musik, die nicht zwanghaft Trends hinterherrennt, bringt es aber auch auf den Punkt.

Lil Wayne “Tha Carter V”

Go March aus Antwerpen verbinden auf „II“ Post-Rock mit elektronischen Sounds. Sphärische Klänge, die zum gedanklichen Abschweifen verleiten, können Hörer daher nicht durchweg erwarten. Stattdessen flackern die Hi-Hats auf einem „Chop Chop“ wie Stroboskoplicht, Gitarre und Synthesizer tanzen in „Morris More“ um die Wette und „Bark“ reißt als Elektrorock-Ausflug in die Tiefe. „II“ bricht mit Genre-Konventionen und klingt dadurch erfrischend anders. +++ Lygo machen keine Musik für Menschen, die kurz vor ihrem Tod noch schnell die Steuererklärung erledigen wollen. Die Bonner spielen auf ihrem Debütalbum „Schwerkraft“ Punkrock gegen zwischenmenschliche Mittelmäßigkeit. Meistens klingt das hart. Immer wieder verirren sich aber auch Melodien in die zwölf Songs, die von schweren Gitarren und einer angestrengt herausgepressten Singstimme getragen werden. So klingt Musik mit unbedingter Daseinsberechtigung, weil sie sich mit Schreien und Treten gegen den Untergang wert. +++ Buchmacher hätten nicht schlecht verdient, hätten sie auf die Genießbarkeit eines Lil Wayne-Albums im Jahre 2018 tippen lassen. Auch wenn der 36-Jährige die heutige Rap-Generation prägte, wie kaum ein anderer, auf eine Großtat wie „Tha Carter III“ hätte niemand mehr Haus und Hof gesetzt. Jetzt erschien „Tha Carter V“ und alle Zweifler dürfen sich in Grund und Boden schämen. Lil Weezy hat es noch drauf. Auf „Don’t Cry“ singt er an der Seite von XXXTentacion den Blues, verpasst dem „Special Delivery“-Beat auf „Uproar“ eine Frischzellenkur und liefert mit „Famous“ astreinen Pop ab. Trotz einer Armada an Feature-Gästen stehen Lil Waynes Zeilen im Mittelpunkt: „I started this shit, you just part of this shit/I’m the heart of this shit, and the heart doesn’t skip”. Leider mischen sich unter die üppigen 87 Minuten auch ein paar Lückenfüller, die „Tha Carter V“ daran hindern, der ganz große Wurf zu sein.

Der Vorname

In der ersten Staffel der Mockumentary-Serie American Vandal ging es noch um Penisse, die Dylan Maxwell angeblich auf Lehrerautos schmierte. Nun müssen die Dokufilmer Peter und Sam erneut ran und für eine Abschlussarbeit die Schuldigen eines Abführmittelanschlags dingfest machen: „Making a Murderer“ über einen Streich, der außer Kontrolle geriet. Trotz des vermeintlich albernen Themas entwickelt sich ab der ersten Episode eine Spannung, die immer größer wird. Wer starke Nerven besitzt und über Pipikacka-Humor lachen kann, sollte sich diesen Spaß nicht entgehen lassen. +++ „Wir nennen unser Kind Adolf. Jetzt lasst uns diskutieren.“ Damit wäre die Handlung von Der Vorname perfekt zusammengefasst. Sönke Wortmanns Neuverfilmung der gleichnamigen französischen Komödie von 2012 schickt unter anderem Christoph Maria Herbst und Florian David Fitz in die Debatte, die noch viel tieferliegende Familienprobleme an die Oberfläche spült. Als Kammerspiel verlässt sich „Der Vorname“ allzu oft auf Gags, die nicht clever sind, sondern sich einzig und allein auf die Absurdität des Themas beschränken. Der Cast weiß solche Momente souverän wegzuspielen, was die Komödie zu einem kurzweiligen Kinovergnügen macht, das aber keinen bleibenden Eindruck hinterlässt. +++ Was Kyle im echten Leben geschafft hat, möchte die von ihm gespielte Figur Owen in der Netflix-Komödie The After Party noch erreichen: Erfolgreicher Rapper werden. Für einen letzten Versuch, den Traum wahrwerden zu lassen, jagt er mit Kumpel Jeff (Harrison Holzer) einem Label-Boss hinterher. Regisseur Ian Feldman drehte zwar nicht das „8 Mile“ dieser Generation, dafür aber einen charmanten Film, der den Zuschauer in keiner Sekunde für doof verkauft. Mit unter anderem Wiz Khalifa, French Montana, Pusha T und DJ Khaled schaut zudem das Who-is-Who der Hip-Hop-Szene vorbei.

Kommentar hinterlassen