Review: 13 Hours

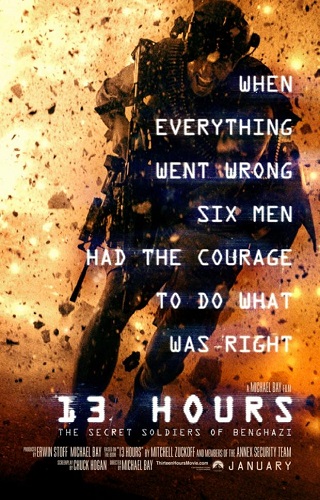

Explosion im Vorder- und amerikanische Flagge im Hintergrund: Michael Bay inszeniert mit „13 Hours“ die Angriffe auf die US-Botschaft am 11. September 2012 in Bengasi.

Explosion im Vorder- und amerikanische Flagge im Hintergrund: Michael Bay inszeniert mit „13 Hours“ die Angriffe auf die US-Botschaft am 11. September 2012 in Bengasi.

Großtaten, die mit „American Sniper“ und „Lone Survivor“ finanziell und zum Teil auch inhaltlich vollbracht wurden, möchte Michael Bay nun mit „13 Hours“ wiederholen: Einem patriotischen Kriegs-Thriller, in dem sowohl der auf aktuellen Feindbildern basierende Gegner als auch die Geldbeutel der konservativen Amerikaner ins Visier genommen wird. Das ist nicht unbedingt die Art von Film, die in europäischen Gefilden auf durchgängiges Verständnis trifft. Diese Heroisierung von Kriegsschaffenden ist in einem Deutschland 2016, dessen Bundeswehr die Abschaffung der Wehrpflicht beklagt und mit etwas Glück zwei flugfähige Kampfhubschrauber zusammenkratzen kann, nicht nachvollziehbar, stößt vielerorts sogar (zurecht) auf Unverständnis. Doch wenn die Weltpolizei auf der Kinoleinwand wütet, hofft man als Cineast zumindest auf eine simple, dafür aber packende Gut-Böse-Auseinandersetzung und Action, die dank Bays guten Kontakten zum US-Militär auf dem Einsatz von modernstem und spektakulärstem Kriegswerkzeug fußt.

GQ-Cover-Models statt echter Helden

Am Abend des 11. September 2012 wurde die US-Botschaft im libyschen Bengasi von Anhängern der Ansar al-Scharia angegriffen, wobei Botschafter J. Christopher Stevens ums Leben kam. Am darauffolgenden Morgen folgte ein weiterer Angriff auf ein 1,6 km entferntes Gebäude, das die CIA nutzte. „13 Hours“ erzählt von diesen besagten 13 Stunden sowie sechs Mitgliedern eines Sicherheitsteams, das für den Schutz der in Bengasi untergebrachten Amerikanern verantwortlich war. Wahre Begebenheiten also, deren tatsächliche historische Genauigkeiten nach Veröffentlichung des Films jedoch stellenweise bezweifelt wurden. Klar, die durchtrainierten Schauspieler sahen eher nach GQ-Cover-Models als nach ihren echten Vorbildern aus, die mit Fotos im Abspann geehrt wurden, denn ein Film ist nun mal ein Film und richtet derartige Stellschrauben eben auf Unterhaltung aus. Ein Film, der sich „basierend auf einer wahren Geschichte“ in den Vorspann schreibt, hat in Sachen erzählerischer Sorgfalt und Präsentation dennoch eine andere Verantwortung gegenüber dem Zuschauer.

Michael Bay, der sowohl als Regisseur als auch Produzent in Erscheinung tritt, inszenierte die Geschichte nach dem Vorbild des gleichnamigen Buches von Mitchell Zuckoff. Der Professor für Journalismus an der Universität von Boston schrieb das Buch 2014 zusammen mit einem Mitglied des Sicherheitsteams, das 2012 bei den Attacken in Bengasi anwesend war. Viel Futter hat die audiovisuelle Umsetzung der Geschichte jedoch nicht, kann im Grunde sogar ohne das Abspielen einer Tonspur verstanden werden. Die Kommunikation, die die Protagonisten während des Films immer wieder mit ihren Familien in den USA betreiben, wirkt nur als bloßes Mittel zum Zweck, damit dem Zuschauer die Figuren irgendwie nahe gehen. Am Ende des Tages ging es Bay wohl eher darum, nicht enden zu wollende Schießereien und Starke-Männer-Posen in Szene zu setzen. Hier dürfen Kerle eben noch echte Kerle sein. Das Richtige tun, auch wenn man sich damit den Befehlen von irgendwelchen Sesselpupsern widersetzt, denn nicht erst seit Hulk Hogan wissen wir: Echte Amerikaner kämpfen für die Rechte jedes Menschen.

Michael Bay, der sowohl als Regisseur als auch Produzent in Erscheinung tritt, inszenierte die Geschichte nach dem Vorbild des gleichnamigen Buches von Mitchell Zuckoff. Der Professor für Journalismus an der Universität von Boston schrieb das Buch 2014 zusammen mit einem Mitglied des Sicherheitsteams, das 2012 bei den Attacken in Bengasi anwesend war. Viel Futter hat die audiovisuelle Umsetzung der Geschichte jedoch nicht, kann im Grunde sogar ohne das Abspielen einer Tonspur verstanden werden. Die Kommunikation, die die Protagonisten während des Films immer wieder mit ihren Familien in den USA betreiben, wirkt nur als bloßes Mittel zum Zweck, damit dem Zuschauer die Figuren irgendwie nahe gehen. Am Ende des Tages ging es Bay wohl eher darum, nicht enden zu wollende Schießereien und Starke-Männer-Posen in Szene zu setzen. Hier dürfen Kerle eben noch echte Kerle sein. Das Richtige tun, auch wenn man sich damit den Befehlen von irgendwelchen Sesselpupsern widersetzt, denn nicht erst seit Hulk Hogan wissen wir: Echte Amerikaner kämpfen für die Rechte jedes Menschen.

Das „Ratatatata“ der Maschinengewehre

Libyen wurde für die Dreharbeiten in Marokko und Malta zum Leben erweckt und macht mit Luftaufnahmen der Schauplätze ordentlich Eindruck. Das Gefühl live dabei zu sein, weiß Bay auch in den kämpferischen Auseinandersetzungen gut ins Bewegbild zu pressen. Blutige Wunden und abgetrennte Extremitäten geben den Schrecken des Krieges zusätzlich beeindruckend-abstoßende Bilder. Das Ganze Kriegsspektakel wird ab einem gewissen Punkt jedoch zu so einer Routine, dass man gar nicht mehr weiß, wer denn überhaupt auf wen schießt. An der Verherrlichung vorbeischrammend, soll sich der Zuschauer nicht an einem Thriller mit spannender Geschichte, sondern an dem „Ratatatata“ der Maschinengewehre sattsehen. Unterlegt mit pathetischer Orchestermusik von Lorne Balfe wird so ganz billig Gänsehaut erzeugt. Da können sich die Helden abschließend auch noch mal zusammensetzen, sich gegenseitig die absolute Geilheit attestieren und erhobenen Hauptes den stinkenden Parkplatz verlassen, den diese verrückten Libyer ein Land nennen.

Nach 144 Minuten gefühltem Dauerbeschuss war ich innerlich völlig leer. Da gingen mir auch die Abschlussszenen, in denen libysche Mütter um ihre gefallenen Söhne trauern, nicht mehr nahe. Schade, denn Bay versucht durchaus, die Perversität des Krieges in der arabischen Welt einzufangen. Immer wieder werden Kinder gezeigt, die auf Panzerwracks spielen, oder Menschen, die neben einer alltäglichen Schießerei gemütlich ihr Fußballspiel im Fernsehen schauen. Dass der libysche Dolmetscher nach dem Abzug der Amis seinen Koffer nimmt und nach Hause läuft, während seine ausländischen Kollegen in die sichere USA zurückkehren, ist ein weiteres starkes Bild, das in einem anderen Film deutlich besser zur Geltung gekommen wäre. Leider geht Bay mit „13 Hours“ den patriotischen Weg und stellt die Amis und ihr Tun als die einzig wahre Vorgehensweise dar. Da sind ausländische Verbündete schon mal deutlich schwächere Feiglinge oder die unter Schutz stehende Zivilbevölkerung undankbare Opportunisten. Das sieht man daheim im mittleren Westen natürlich gerne. „13 Hours“ ist ein Film, der seine Zielgruppe klar im Auge hat und das mit „Partisan marketing“ auch zeigt. Ich für meinen Teil muss nach solchen Machwerken zur Beruhigung noch einmal meinen Antrag auf Kriegsdienstverweigerung durchlesen.

Kommentar hinterlassen