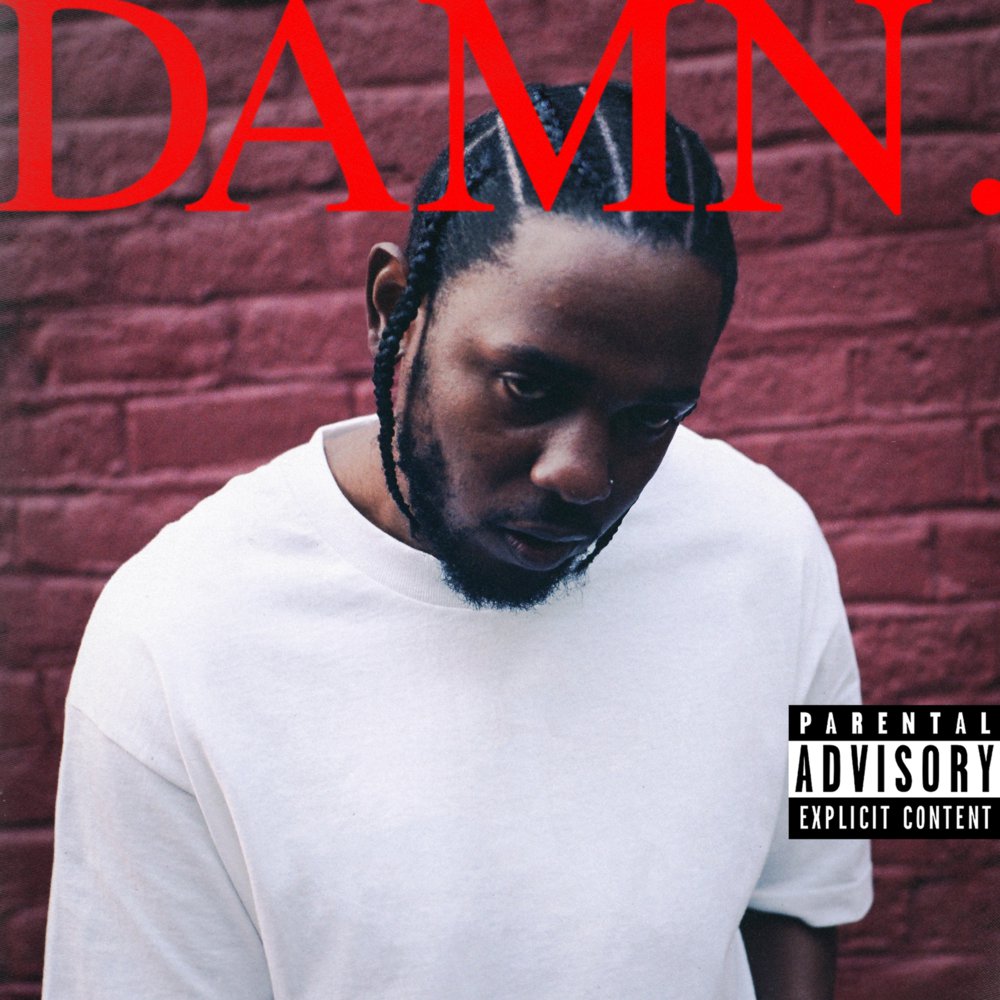

Review: Kendrick Lamar – DAMN.

Seit fünf Jahren ist Kendrick Lamar der Mann der Stunde. Und diese 43.800 Stunden gipfeln nun in „DAMN.“, der vielleicht anspruchsvollsten HipHop-Platte des Jahres.

Seit fünf Jahren ist Kendrick Lamar der Mann der Stunde. Und diese 43.800 Stunden gipfeln nun in „DAMN.“, der vielleicht anspruchsvollsten HipHop-Platte des Jahres.

Spätestens mit „Good Kid, M.a.a.d. City“ ist Kendrick Lamar in der Popwelt angekommen – Hausbesuche beim Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika inklusive. Der in Compton geborene und groß gewordene Musiker ist das gute Gewissen des HipHops. Er ist der Typ, der das gefährliche Amerika, aber auch die junge und intelligente Seite des Landes verkörpert. Das macht ihn überall zum Thema. Nun ist mit „DAMN.“ sein fünftes Album erschienen und nicht nur die Verkäufe sprechen eine eindeutige Sprache, auch die Presse überbietet sich mit einer Lobrede nach der anderen. Es gehört zum guten Ton, Kendrick Lamar super zu finden. Time.com titelte Mitte April entsprechend: „Kendrick Lamar’s DAMN. Proves He’s the Most Important Rapper in America.“

Nicht zwanghaft auf Zeitgeistfang

Kendrick Lamar bleibt sich auf „DAMN.“ weitestgehend treu, ändert die musikalische Ausrichtung nur ein Stück weit. Im Vergleich zu den Vorgängern „To Pimp a Butterfly“ und „Untitled Unmastered“ hat er die jazzigeren Elemente zurückgeschraubt und vermehrt auf Soul-Samples gesetzt. So wird in „Loyalty“ ein hochgepitchtes Vocal-Schnipsel genutzt, das Mitte der 2000er auch den Geschmack der Diplomats getroffen hätte. Die musikalischen Unterlagen wirken trotzdem nicht kitschig oder – noch schlimmer – billig. „DNA“ reitet auf einem schweren Bass los, „Lust“ dreht das Drum-Pattern auf links und „Love“ kuschelt sich mit einem Anflug von Melodie ins Ohr. Statt klarer Strukturen gibt es siebenminütige Epen, die sich nicht in das genredefinierte Korsett pressen lassen.

Die Produktionen auf „DAMN.“ sind klangästhetisch nicht mit denen von aktuellen Blockbuster-Rappern wie Young Thug, Migos oder Future zu vergleichen. Nicht nur, weil auf Flacker-Hi-Hats und klebrige Synthies verzichtet wurde, sondern auch, weil „DAMN.“ nicht zwanghaft versucht, den Zeitgeist einzufangen. Dieser Umstand hebt das Alleinstellungsmerkmal und damit möglicherweise einen Grund für den anhaltenden Erfolg Kendrick Lamars hervor. Mit den Ansprüchen aktueller Top-Rapper scheint „DAMN.“ trotzdem mithalten zu können. Producer Mike Will Made It erklärte kürzlich in einem Interview, dass der von einem simplen Piano-Loop getragene „Humble“-Beat ursprünglich von Gucci Mane gepickt werden sollte.

Nas trifft auf Pink Floyd

Obwohl Gastbeiträge von Rihanna und U2 etwas Anderes vermuten lassen, könnte „DAMN.“ für viele Hörer immer noch zu ambitioniert und konzeptuell klingen. Nas trifft Pink Floyd. Ein klassischer Rap-Entwurf paart sich mit unzähligen Ideen, die erst einmal verarbeitet werden müssen. Inhaltlich bewegt sich Kendrick Lamar auf bekannten Pfaden. Er sinniert mit schmerzhafter Ehrlichkeit über seinen seelischen Zustand, seinen Status im Rap-Game und die Probleme, die Geld und Ruhm mit sich bringen („Feel“). Er erzählt Geschichten aus der Nachbarschaft, in denen er Protagonisten wie Producer Anthony „Top Dawg“ Tiffith ins Scheinwerferlicht rückt („Duckworth“). Und er thematisiert immer wieder theologische Sichtweisen auf das Leben, die anschließend im Feuilleton auseinandergenommen werden können („Pride“).

Häufig wird die Tonhöhe von Kendrick Lamars Stimme – je nach Erzählperspektive – nach oben oder unten verzerrt. Dieser Kniff soll die unterschiedlichen inhaltlichen Ebenen verdeutlichen, auf denen sich der Rapper bewegt. Flows, die selten stoisch runtergerattert werden, sondern sich ständig verändern, unterstreichen Lamars musikalischen Anspruch. Dass der Rapper auf „Yah“ nun auch noch astrein singt, kann bei so viel Können fast schon unter „war ja klar“ verbucht werden. „DAMN.“ ist ein Album mit eindeutiger Pop-Ausrichtung, das trotzdem nicht vergisst, dass es ein HipHop-Album ist. Bei so einer qualitativ hochwertigen Platte wäre es fast zu viel verlangt, hätte er – wie von einigen Fans zusammengesponnen – an Ostern gleich das zweite Album nachgeschoben.

Kommentar hinterlassen